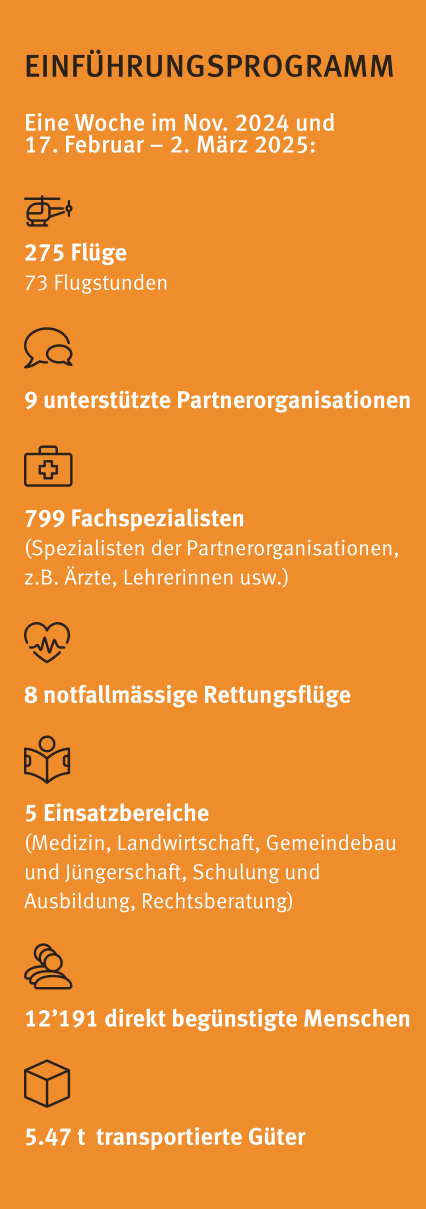

Pilot Joel Bärtschi führte im November 2024 und Februar/März 2025 Säm Lips, der auf der Mercy Air Basis in Eswatini stationiert ist, ins Einsatzgebiet Mosambik ein. Ihre Antworten auf die Fragen der Redaktion Flugpost geben einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Mercy Air Arbeit.

Flugpost: Warum braucht es eine „Einführung“?

Joel Bärtschi: Das Umfeld ist in jedem unserer Einsatzgebiete völlig anders als wir es von unseren Flugausbildungen in Europa oder Nordamerika gewohnt sind. Außerdem sind wir vorwiegend Projekt- und Einsatzleiter, was in solch anspruchsvollen Umgebungen mit erheblichem Mehraufwand verbunden ist.

Um was geht es dabei genau?

Kennenlernen von Partnerorganisationen und damit verbundenen Abläufen. Ortspezifische Kenntnisse und Besonderheiten, Verständnis von Kultur und Sprache. Planung des Flugprogramms. Beschaffung von Flug- und Aufenthaltsbewilligungen, Ein- und Ausreiseformalitäten. Organisieren von Ausrüstung und Flugbenzin sowie dessen Transport ins Einsatzgebiet.

Die Dörfer im Delta sehen von oben alle ziemlich ähnlich aus. Man muss lernen, diese zu identifizieren, um die Partner am bestmöglichen Ort abzusetzen.

Was waren eure Rollen?

Unser Grundprinzip war: Vormachen, Mitmachen, Nachmachen. Zu Beginn ist für den „neuen Piloten“ ausser der Bedienung des Helikopters ALLES neu. Am Anfang übernahm ich die Planung und Logistik, so dass sich Säm auf das neue fliegerische Umfeld konzentrieren konnte. Schrittweise bezog ich Säm in die Vorbereitung, Planung und Kommunikation mit den Partnern ein. Er übernahm dann erst einzelne Flüge, dann Flugtage und schliesslich die komplette Planung, Durchführung und Nachbearbeitung eines mehrwöchigen Einsatzes.

Was hat euch persönlich gefordert?

Jemandem etwas beizubringen heisst, die Balance zu finden zwischen dem Sprung ins kalte Wasser und der Anleitung, die Sicherheit gibt und Vertrauen schafft.

Was war wichtig für euch?

Vertrauen in vorhandene professionelle fliegerische Grundlagen, Aufnahmefähigkeit, Offenheit für Kritik und neue Ideen, klare Kommunikation und das gemeinsame Ziel, Säm zielführend, aber ohne zu viel Druck auf selbständige Einsätze in Mosambik vorzubereiten.

Welche Herausforderungen waren zu bewältigen?

Die Wettervorhersagen waren äußerst unzuverlässig. Gewitter und intensive Niederschläge beeinträchtigten die Sicht. Das Sambesidelta ist während der Regenzeit sehr nass, es gibt wenig Landemöglichkeiten. Für uns war es nicht immer einfach, die Passagiere an einem möglichst trockenen Ort abzusetzen, der auch für den Heli geeignet war.

Wie sah ein typischer Einsatztag bei euch aus?

Wir begannen um 6 Uhr mit der Flugvorbereitung, Vorflugkontrolle und Betankung. Morgenessen ca. 7 Uhr, Briefing der Passagiere und Beladung des Heli. Flugbetrieb ab Marromeu ab 8 Uhr, Mittagsverpflegung im Feld. Am späteren Nachmittag die Teams zurück nach Marromeu fliegen. Es gibt immer wieder Notfälle, wo wir Menschen zu einem Spital transportieren müssen. Dafür müssen wir Zeit einplanen. Abends Heli retablieren, den Arbeitstag besprechen, ca. 19 Uhr Abendessen. Anschließend mit den Partnern den nächsten Tag planen und das Programm optimieren.

Was hattet ihr für ein „Programm“?

Täglich waren es meist drei Flüge ab Marromeu. Wir flogen z.B. zuerst ein medizinisches Team in ein Dorf, dann ein JMEM-Team, welches für Gemeindebau und Jüngerschaft eine Woche Campieren ging und als letztes ein Team von freiwilligen Lehrern, welche nahe der Küste in einem Dorf ohne Schulzugang unterrichteten. Wir blieben dann meist mit dem letzten Team im Feld oder verschoben, falls nötig, über Mittag andere Teams und brachten am Ende des Tages die Teams zurück nach Marromeu.

Gab es irgendwann spezielle Probleme?

Es ist in Marromeu leider nicht mehr möglich, direkt neben dem Spital zu landen und die lokale Ambulanz war anderswo beschäftigt. So funktionierte Säm kurzerhand ein Bettgestell in eine Trage um, damit wir einen Notfall-Patien ten vom Heli ein paar hundert Meter ins Spital tragen konnten.

Die Vogelperspektive war meist unbekannt für unsere Passagiere. Diese gaben dann mit viel Selbstvertrauen falsche Anweisungen zur Landezone. Stark reduzierte Sicht bei trübem Wetter erforderte vereinzelt aus Sicherheitsgründen eine Landung etwas abseits des eigentlichen Einsatzortes. Diese konnte auch mal an einem schönen Ort stattfinden, z.B. am Strand.

Habt ihr spezielle Highlights erlebt?

Wir konnten die Schulen im Delta mit Schulmaterial für das bevorstehende Jahr versorgen, was aufgrund der grossen Wassermenge und Abgelegenheit auf dem Landweg nicht stattgefunden hätte. So konnten die Schülerinnen und Schüler das Semester rechtzeitig beginnen.

Den Gesundheitsposten in Malingapanse konnten wir mit medizinischem Material versorgen, nach fast einem halben Jahr ohne Nachschub.

Ein «Highlight» besonderer Art war die Suche nach einem möglichen Landeplatz im regengetränkten Sambesidelta, um ein medizinisches Team in ein Dorf im Osten des Flussdeltas zu bringen. Schlussendlich landeten wir in der einzig zumutbaren Lichtung in der Mitte des Dorfes. Das überwucherte kleine Feld war zu unserem Entsetzen der lokale Friedhof! Die Reaktion der Einheimischen war allerdings gelassen «Ihr könnt nichts dafür. Wir sind selbst schuld, dass wir für den Hubschrauber keine Landezone bedacht haben und jeder andere Fleck ist von Wasser bedeckt».

Ich bin immer wieder beeindruckt, dass JMEM-Teams unter schwierigsten Bedingungen campieren, um mehr Zeit mit der Bevölkerung zu verbringen, sie zu schulen und Ihnen von Jesus zu erzählen. Oft spricht sich das herum und Menschen aus umliegenden Dörfern kommen hinzu und können so gleichzeitig von Agrikultur-Ausbildungen und weiteren Hilfeleistungen profitieren (siehe auch Bericht auf S. 12).

Eurer persönliches Fazit in einem Satz?

Joel: Ich erinnere mich an meine eigene Einführung vor 10 Jahren mit Dean, der das Aufnehmen und Verarbeiten der Flut an neuen Informationen und Eindrücken mit der Aufgabe verglich, aus einem Feuerwehrschlauch Wasser zu trinken.

Säm: Fliegerisch war es nicht überaus herausfordernd. Die Einführung ist aber nötig, um die Kultur und die lokalen Gegebenheiten und Abläufe kennenzulernen.